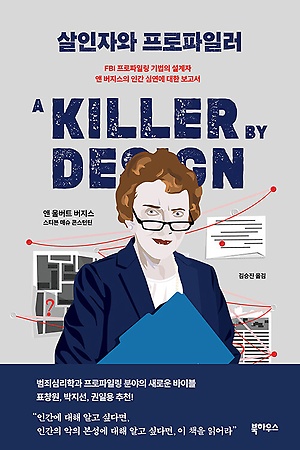

본진이 수사 및 추리 쪽이다 보니 어렸을 적부터 로버트 레슬러 책도 읽었고 존 더글러스 책도 읽었다. 3인방의 마지막 앤 버지스의 저서까지 이제 완성.

본진이 수사 및 추리 쪽이다 보니 어렸을 적부터 로버트 레슬러 책도 읽었고 존 더글러스 책도 읽었다. 3인방의 마지막 앤 버지스의 저서까지 이제 완성.

다른 두 사람의 책은 워낙 읽은 지가 오래되어서 가물가물하긴 한데, 저자 세 명의 성격이 모두 다르다 보니 나란히 놓고 비교해 보면 재미있을 것 같다. 확실히 버지스가 가장 체계적이고, 학구적이며, 무엇보다 이 팀에 합류하게 된 이유에 걸맞게 피해자 중심적이다. 그의 대중서가 가장 늦게 출간된 여러 이유 중에서 이 부분도 특히 빠질 수 없을 것이다. 이 책에서도 언급하지만 언론과 미디어, 창작물이 “범죄자”에게 들이대는 관심의 돋보기를 생각해 보면, 피해자를 부각시킬 경우 대중이 갖고 있던 “흥미”와 “재미”는 죄책감 때문에 어쩔 수 없이 반감될 수 밖에 없기 때문이다.

현장에서 뛰는 교수이자 학자다 보니, 확실히 ‘수사관’들과는 다르다. 수사관들이 “이런 험악한 사진을 견딜 수 있을까” 하며 들이미는 (물론 성차별이지만, 당시의 본인들 입장에서는 배려였을 것이다.) 온갖 시험대와 장애물도 버지스의 책에서만 접할 수 있다. 그리고 무엇보다, 피해자들과 같은 여성이기 때문에 “범죄자”에게 오히려 가까운 동질감을 느낄 수 있었던 남성 수사관들과 관점 자체가 다르다. (FBI 강의에서 반론을 던져대던 생도들은 과연 버지스가 남성 강사였다면 비슷한 질문을 던졌을 것인가?)

때문에 책을 읽다 보면 팀을 구성할 때 동질성도 동질성이지만 그에 못지 않은 다양성이 얼마나 중요한지를 깨닫게 된다. 다각도에서, 서로가 놓친 것들을 짚어나가며 보완하는 과정들. 주먹구구식의 직감도 수치화된 이론과 척도도 양쪽 모두가 서로를 지탱하지 않으면 그저 모래 위의 누각일 뿐이라는 것도 새삼.

덧붙여, 이러한 연구의 결과로 인해 창작계에 일어난 바람을 내가 실시간으로 지켜보았다는 것도 기분이 묘하다.

실제로 십대 시절부터 연쇄살인범에 대한 책과 소설을 즐겨 읽었고(이 풍조가 돌기 전에는 아무래도 냉전의 여파로 정치, 테러 등이 얽힌 이야기가 주였지), 그들이 스크린 속에 등장하는 것을 보았고, 극한으로 나아가는 것을 보았고, 그리고 지금 한국에서 돌연 ‘사이코패스’라는 단어가 유행하고 TV에서 과거 범죄를 다루는 프로그램들이 생겨나는 것을 본다. 그리고 이제 한 바퀴가 돌아서 다시 영웅의 시대가 돌아오는 것도.