솔직히 정말 아무 정보도 없이 집어든지라 중국발 추리소설이라는 것도 몰랐다.

솔직히 정말 아무 정보도 없이 집어든지라 중국발 추리소설이라는 것도 몰랐다.

추리소설로서의 기본 트릭은 일본 쪽 분위기를 풍기는데 그 기저에 아마도 작가의 전문분야인 듯한 제1세계와 중국의 자본주의에 대한 비판이 깃들어 있고, 거기에 고전적인 반전도 있어 굉장히 현대적? 아니야, 국제적이라고 해야 할 것 같다. 여하튼 이제 정말로 많은 것들이 섞이고 있다는 걸 체감하겠다.

고전 추리소설을 좋아하는 나로서는 아무래도 현실의 나와는 거리가 먼 배경과 더불어 이 장르를 일종의 판타지와 비슷하게 인식하는데, 이 작품은 트릭은 판타지지만 배경 자체는 서구권 작품들보다 훨씬 가깝게 느껴지다보니 가끔 그 양 경계를 넘다들 때 괴리감이 조금씩 느껴진다. 하나로 녹아들어가 있다기보다는 여러 가지가 아직은 이질적으로 섞여 있는 느낌.

그렇지만 충분히 재미있었고, 궁금해서 순식간에 읽어치웠다. 제목이 다른 문장형이었다면 더 어울렸을 것 같은데.

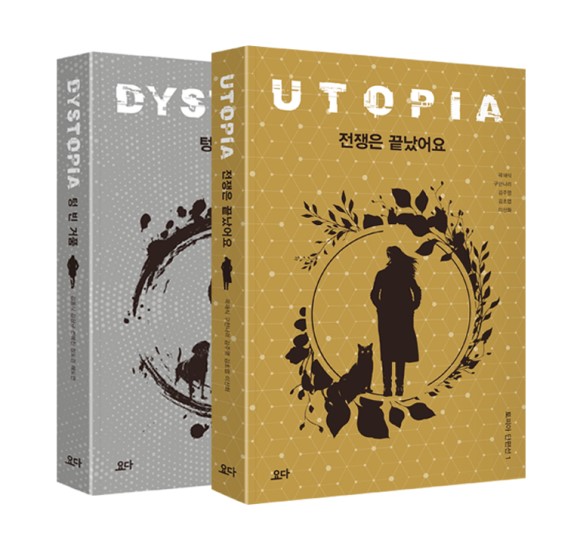

유토피아 편을 먼저 읽었는데, 디스토피아를 그리기 위해 유토피아를 그릴 필요는 없지만 유토피아를 묘사하기 위해서는 디스토피아가 필요하다는 점에서 굳이 두 주제로 나눌 필요가 있었나 하는 의문이 들긴 했다. 무엇보다 둘 다 결국에는 벗어나야 하는 곳이기 때문에 반대로 디스토피아 편이 더 희망적이 될 수 밖에 없다는 사실도 흥미로웠고.

유토피아 편을 먼저 읽었는데, 디스토피아를 그리기 위해 유토피아를 그릴 필요는 없지만 유토피아를 묘사하기 위해서는 디스토피아가 필요하다는 점에서 굳이 두 주제로 나눌 필요가 있었나 하는 의문이 들긴 했다. 무엇보다 둘 다 결국에는 벗어나야 하는 곳이기 때문에 반대로 디스토피아 편이 더 희망적이 될 수 밖에 없다는 사실도 흥미로웠고. “우리가 추방된 세계” / 김창규

“우리가 추방된 세계” / 김창규

“카산드라” /크리스타 볼프

“카산드라” /크리스타 볼프